中川晴久

東京キリスト教神学研究所幹事

SALTY-論説委員

・2025年3月25日、東京地方裁判所は世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対し、解散命令を下す決定を下しました。この判決に至る経緯は、複数の重大な問題をはらんでおり、法治国家としての公正性に疑問を投げかけています。

・事の発端は、2022年7月8日に発生した安倍晋三元首相の暗殺事件です。容疑者である山上徹也が家庭連合への個人的な怨恨を動機として挙げたことで、メディアと世論の関心が一気に教団に集中しました。これにより、家庭連合と自由民主党との関係が過度に問題視され、政治的な圧力が急速に高まりました。当時の岸田文雄首相は、こうした空気の中で、宗教法人法第81条に基づく法人解散の要件に関する法解釈を一夜にして変更。非公開の宗教審議会を経て、文部科学省は解散命令請求を裁判所に提出し、審理も非公開で行われました。この異例のスピードと秘密裏のプロセスは、客観的な法手続きよりも政治的意図が優先されたとの批判を免れません。

・文科省は解散請求の根拠として、平均して30年以上前に提起された32件の民事訴訟を挙げました。しかし、裁判過程で、文科省による証拠の捏造が複数発覚し、提出された資料の信頼性が大きく揺らぎました。さらに、これらの訴訟の原告の半数以上が、拉致監禁による強制棄教、いわゆる「ディプログラミング」の被害者であることが明らかになっています。

<ディプログラミングを無視する司法>

・ディプログラミングは、信者を監禁し、心理的・肉体的な圧力をかけて信仰を放棄させる行為であり、国際的に人権侵害として非難されています。それにもかかわらず、裁判所はこの問題を一切考慮せず、ディプログラミングによって得られた証言を根拠として判決を下しました。この点は、判決の正当性に深刻な疑義を生じさせています。

・解散命令請求から判決に至る過程は、驚くほど不透明でした。宗教審議会の議論は公開されず、裁判も非公開で行われたため、外部からの検証が困難でした。文科省の証拠捏造やディプログラミング被害の実態、政治的圧力の影響といった重大な問題が、すべて不問に付されたまま判決が下されたのです。このような閉鎖的なプロセスは、国民の知る権利を損ない、司法の信頼を揺さぶるものです。

・この判決に対し、疑問の声は国内にとどまりません。多くの言論人がその異常性を指摘し、海外からも人権と宗教の自由の観点から注目が集まっています。家庭連合への解散命令は、単なる一宗教団体の問題を超え、日本の司法・政治システムの透明性や公正さを問う試金石となっています。法治国家として、特定の団体を標的にした感情的な対応ではなく、客観的かつ公平な法適用が求められることは言うまでもありません。

・東京地裁の家庭連合解散命令は、政治的圧力、証拠の不正、ディプログラミング被害の無視、非公開審理という数々の問題を孕んだ異例の判決です。これらの問題を看過することは、司法の信頼を損なうだけでなく、宗教の自由や人権保護の観点からも深刻な影響を及ぼすでしょう。

<ディプログラミング・ネットワークの存在>

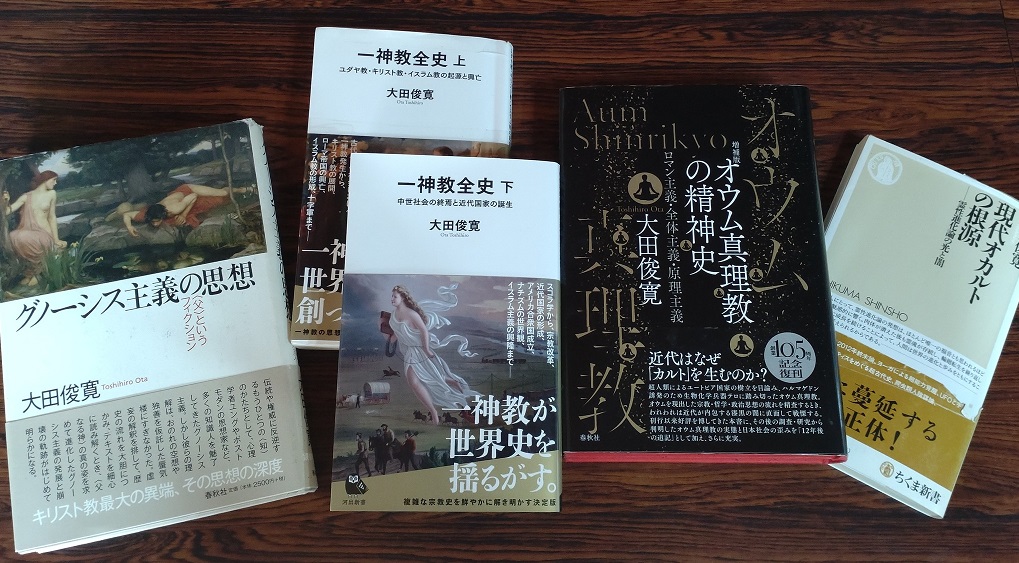

・安倍晋三元首相の暗殺事件以降、いわゆる「統一教会問題」を注視する中で、私が最も注目するのは「ディプログラミングネットワーク」の存在です。宗教学者の大田俊寛氏によれば、ディプログラミングとは、「カルト」とみなされた宗教団体の信者を「救済」する名目で、拉致・監禁や心理的圧迫を通じて信仰の放棄を強制する行為を指します。大田氏の説明によると、日本では1966年以降、キリスト教牧師の森山諭氏が統一教会員を対象にディプログラミングを開始しました。1970年代以降は、勝共連合と左翼の対立や霊感商法問題を背景に、政治家、弁護士、メディア、心理学者らが加わり、反統一教会運動が拡大。この多様な人脈が「ディプログラミングネットワーク」とされています。

<オウム真理教問題におけるディプログラミングの実態>

・オウム真理教と世界平和統一家庭連合(旧統一教会)は、教義や性質において対極にあるにもかかわらず、共に「カルト」のレッテルを貼られ、ディプログラミングネットワークの標的となってきました。1995年3月20日の地下鉄サリン事件から30年を迎えるオウム真理教問題ですが、この事件をめぐる議論で決して触れられていないのが「ディプログラミング問題」です。例えば、オウムの信者でサリン製造に関与した土谷正実は、仏教系団体の指導者による拉致監禁を受け、「オウムをやめなければ殺す」と脅迫されました。この経験が彼のオウムへの忠誠心を強め、家族との絆を断ち切る結果となりました。『オウム真理教の精神史』の著者である大田俊寛氏は、こうした外部からの圧力がオウムの反社会的な傾向を助長した可能性を指摘しています。

・大田俊寛氏の推薦を受け、オウム真理教の信者であり弁護士でもあった青山吉伸氏の著書を手に取り、その内容に驚かされました。『真理の弁護士がんばるぞ!!』および『ファッショは始まっている』を読むと、オウムが「攻撃されている!」「狙われている!」と訴えていた背景には、ディプログラミングネットワークの存在があったことが明らかです。

・たとえば、若野滋男氏の事例はディプログラミングの過酷な実態を象徴しています。彼は3か月にわたり狭いアパートに監禁され、「統一教会の信者を350人もやめさせたという(脱)洗脳のプロ」と呼ばれる人物まで招かれ、オウム真理教からの離脱を強要されました。その精神的な追い詰めは限界に達し、さらにオウム被害者の会の永岡会長親子が現れると、事態は一層深刻化しました。

・永岡会長は繰り返し訪れ、オウムを非難し、信仰の放棄を迫りました。若野氏が応じないと、会長は次のように脅迫したと記録されています。「永岡会長はしばしばやってきてはオウムの悪口を言い、オウムをやめるように言いました。わたしが彼の話を聞かないと『わたしは柔道を何十年とやっていて、お前の手足の関節を外して大便小便垂れ流しの状態にすることだってできるんだぞ。』」「お前は生きていても意味がないから、永岡のおやじにいびられたと言って鼻をそぎ、目をくりぬいて、最も苦しいやり方で自殺したらどうだ」「この部屋の壁を赤一色に塗ると、すぐにでも気が狂うぞ」と。このような暴言と脅迫が、被害者の会の会長自身から発せられたのです。

<結果、地下鉄サリン事件はディプログラミングのトラウマが引き起こした!>

・こうした報告がオウムの指導者・麻原彰晃に伝わり、組織の敵対意識を煽ったことは想像に難くありません。ディプログラミングによる憎悪とトラウマが、反国家的な思想を助長し、1995年の地下鉄サリン事件へと繋がったと、多くの人が直感するでしょう。すくなくとも結果論からはそうなります。

外部からの過剰な圧力が、なぜオウムを反社会的な方向に導いたのか。その一因としてディプログラミングが浮かび上がるものの、当時は公に語られることはありませんでした。警察、検察、裁判所は、オウムをテロリストとして断罪することで、この問題に蓋をしました。テロリストへの同情は許されないとの論理の下、ディプログラミングの闇は隠蔽され、実行者たちは責任を問われることなく活動を続けたのです。

・このような中で、拉致監禁はエスカレートし、これに対して非暴力で為す術もなく耐えてきた家庭連合にあっては戦後最大規模ともいえる数千人(4300人以上)もの被害者を生み出しました。ディプログラミングについては警察、検察、裁判所も目をつむる。家庭連合は、この不当な「裏ルール」に巻き込まれた犠牲者です。オウム真理教事件から30年が経過した今、ディプログラミング実行者たちの行為はなおも続き、その影響は深刻です。この問題を直視し、徹底的な検証を行う時が来ています。国内のみならず、国際社会にもその実態を明らかにし、人権侵害の根絶に向けた議論を進めるべきです。